Saturnino Primavera – poesie

Memoria

Di Marcello Sambati

In via Vecchia San Cesario, una sera, insieme al vento di tramontana che la percorreva pungente e veloce, comparve un poeta: Vittorio Pagano. Grande cappello, cappotto deformato e sciarpa avvolgente. Crepuscolare, cupo, solitario. Tossiva. Era amico di Saturnino, che me lo presentò.

Erano i primi anno sessanta. Avevo sedici o diciassette anni. Saturnino era un uomo affascinato dalla poesia, che lo rendeva a sua volta affascinante.

Scriveva versi su pezzetti di carta, su strisce di compensato, sui risvolti dei fiammiferi Minerva. Così, prima di accendersi la sigaretta, accompagnandoli con gesti danzanti, leggeva uno o due versi, lasciandoli poi svanire nel fumo.

In seguito, nelle lunghe sere invernali, si sono intrattenuti, nella cucina di Saturnino, le mitiche ombre di Garcia Lorca, Neruda, Quasimodo. Saturnino amava sopra ogni cosa il Lamento di Ignacio, quel “alle cinque della sera” che ha disegnato il paesaggio vocale dei suoi anni poetici. Ne avevamo una versione su disco letta da Enrico Maria Salerno. La conosceva a memoria e la recitava tra i chiodi, i soffi del compressore e la colla di pesce: vi inseriva ogni tanto bellissime imprecazioni barocche, raffinate bestemmie che davano al poema l’aura e la polvere dei pomeriggi di Lequile.

Venerava la chiara figura del padre, anch’egli verseggiatore, di cui aveva scritto molto dopo la sua morte, benché fosse ostinatamente ribelle alla sua autorità. Dal padre aveva appreso la maestria e l’alchimia dei legni. L’ulivo, il ciliegio, il noce; ma anche rare essenze di legnami africani e di altre parti del mondo componevano i suoi intarsi, che forse restano le sue creazioni più rare.

Ospiti del Premio Gabriele D’Annunzio di Pescara, invitati come autori partecipanti (avevamo inviato i nostri libretti), dopo aver brindato con calici di spumante al nostro futuro di poeti, vagammo tutta la notte sulla spiaggia della città. Saturnino ricordava e raccontava disegnando sulla sabbia gli strazi dei suoi platonici amori, quasi godendo della ferita lancinante di ogni perdita, giacché raramente un poeta amò il certo e il possibile.

A quel tempo tutto era straordinario: la miseria, la fame, il sogno del comunismo; nella disperazione più nera c’era quasi sempre un verso a darci l’illusione della ricchezza, offrendosi come promessa di riscatto. Questi eravamo, questo era soprattutto Saturnino, giacché gli anni non avevano scalfito la sua eterna adolescenza. E fu sempre il tempo il suo antagonista: troppo presto per tante cose ma, per i suoi sogni più segreti, troppo tardi.

La poesia era della notte, era la notte. Ed era annuncio di aurore inaudite: così la vita quotidiana della bottega, del bar, della piazza si trasfigurava e s’illuminava di bagliori che solo la poesia e la musica possono donare. La poesia salvava Saturnino dall’inconsistenza e dal nulla dei suoi rapporti con gli altri; ammirato e denigrato, ricercato e a volte rifiutato, conosceva gli alti e bassi delle relazioni umane, si muoveva tra gli estremi con una leggerezza angelica e luciferina insieme. Per lui l’impossibile, il lontano, l’irraggiungibile splendevano come gemme. E per questi luccicanti miraggi si spendeva, si sperperava, si donava tutto.

Non dirò le storie, gli eventi, le occasioni che hanno generato le poesie di Saturnino. Ogni poeta, come ogni uomo del resto, ha diritto all’oblio delle sue intimità e di se stesso, avendo egli affidato alle parole ombre, sogni e desideri. Ed ogni suo batticuore. Non parlerò delle nostre complicità, né del mio apprendistato alla sua scuola, libera e immaginifica. A Saturnino devo molto di più di questa breve memoria. Spero di restituirgli un “Lamento” degno dei suoi doni. Occorrerebbe, più che una nota o un rapido superficiale ricordo, narrare l’avventura umana di Saturnino, perché non vi fu giorno della sua vita che non fosse straripante di gioia di vivere e passione creativa. Anche nel bisogno, anche nel dolore.

Marzo 2006.

Perché

Perché il vento

Urla nella notte,

e nel cupo del buio

scrive il suo lamento

sulle pagine delle tenebre?

Più niente

I venti, le voci amiche,

le mura, vecchie e corrose,

le genti semplici,

più niente,

più nessuno.

Più niente mi porterà

Sulla terra mia.

Le notti di silenzio

Il pianto passato,

il sangue mio,

che tinge di rosso

le notti di silenzio.

Non parlatemi d’altro.

Questa tristezza mi basta.

Il vento

Vento!

Vento che nella notte urli come me,

io sono prigioniero del tempo,

ma tu?…

Arpeggi nell’infinito del cielo

su sponde lontanissime,

ti bei sfiorando i prati,

accarezzi le stelle,

nell’eterno fuggi.

Nell’eterno stanco ti assonni,

poi ti desti,

ti agiti

e nell’eterno urli e fuggi.

Vento!…

Vento, perché?…

(tratte da Lequile poesie, 1965)

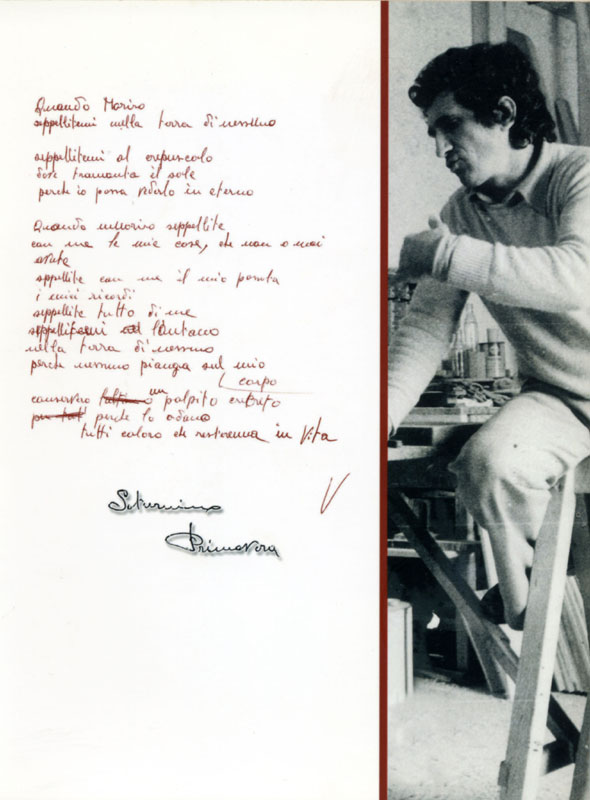

Nota biografica di Totò Casilli

Saturnino Primavera nasce a Lequile (LE) il 21 aprile 1930 in una famiglia di lavoratori: il padre Vito falegname e la madre Vita casalinga. La casa dei genitori incorpora anche la bottega che, per la sua disposizione rispetto al resto degli altri spazi, è il cuore in cui si svolge l’attività dei suoi familiari.

Per Saturnino da subito, la bottega sotto l’autorevole guida del padre diventa il luogo principe della sua formazione civile, poetica e artigianale. In realtà, il laboratorio è anche centro di sodalizi per coloro che amavano discutere di politica, arte, musica e poesia. Gli incontri tanto si animavano da assorbire ogni interesse per il lavoro che, con molta naturalezza veniva sospeso, per lasciare tranquillo lo svolgersi di ogni intervento. Intorno, senza nulle interferire, si incrociavano le voci e i passi provenienti dalle altre stanze in una unità profonda con l’intero gruppo familiare, allargato alle tre sorelle e al fratello Erasmo. Questo profondo legame di intima armonia con ciò che gli è prossimo, linfa in seguito della sua poesia, viene stretto anche con la campagna di suo nonno, dove d piccolo passava in estate le sue vacanze.

“Trascorrevo le mie ore più belle legando i tralci dei ceppuni in forma di trulli. E la notte, estasiato dall’odore della terra, mi impegnavo nel vigneto a fare il guardiano, protetto dalle canne di una pajara e dal cielo sempre terso e punteggiato di stelle”. Gioco, lavoro e contemplazione gli faranno scrivere: “…nascosto tra le fronde/tra cespugli addormentati/tra il canto dei grilli/nella notte tra comete/e tramonti di stelle…”.

Nella stessa campagna con i primi incontri d’amore scoprirà l’incanto di altre costellazioni Qui l’anello magico che non tiene, l’armonia si spezza. L’amore sarà per Saturnino dono immenso, ma anche sgomento, nero smarrimento nel suo sottrarsi: “…se di tanto avrò il /ricordo griderò!/occhi di luce fermate il tempo/prodigio di natura non distruggete/ ciò che avete dato. Fermate il tempo, il profumo/ di quel fiore. Non voglio ricordi.”

All’inizio degli anni ’60 la bottega viene frequentata da Nino Rollo, Vittorio Pagano, Marcello Sambati, Ezechiele Leandro. Con queste figure si comincia a restituire al paese un’altra immagine di Saturnino: non il bizzarro e bravo falegname, bestemmiatore squattrinato e bevitore, ma il poeta, l’asceta della parola, il testimone di altro sentire.

Sono gli stessi che venendo a conoscenza delle sue poesie lo sollecitano a pubblicarle. Con molta ritrosia si avrà la sua prima raccolta nel marzo 1965, in un libro collettaneo, con versi in vernacolo anche del padre. La pubblicazione è curata dal circolo culturale di Lequile con prefazione del professore Damiano Mazzotta che delle poesie di Saturnino sottolineerà: “…la vanità della vita, delle azioni lungo i secoli dominati dal tempo”.

La seconda raccolta stampata in proprio insieme a Marcello Sambati nel giugno 1965 è intitolata Parole e morte, questo sangue ignorato.

Come dirà lo stesso Saturnino: “Corre in queste poesie il vento del sud gelido, tagliente che porta polvere, sudore, canti e fuoco”.

Dopo la morte del padre, maggio 1966, viene pubblicata la terza raccolta Il tempo e la morte (1967). In questo ultimo piccolo libro, omaggio alla memoria del genitore scomparso, maestro d’arte, di vita e dal forte impegno morale politico, il sentimento della morte implode in una piena di immagini il cui fluire sembra placarsi in ciò che gli è proprio, la terra: “…limite lucente da sempre”.

Alla fine degli anni ’60 Marcello Sambati trasferitosi a Roma, lo invita a raggiungerlo per riprendere e dare maggiore organicità ad un progetto teatrale che aveva avuto i suoi inizi a Lequile, con il gruppo P, sui testi dello stesso Sambati e formato da un gruppo di amici.

La breve stagione a Roma è intensa, ricca di esperienze e di nuove conoscenze. Pasolini lo chiama per la sua voce in una piccola parte del film Il fiore delle mille e una notte.

Frequenta in particolare le gallerie d’arte contemporanea, dove conosce Silvana che sposerà, rientrato a Lequile.

Il ritorno nel suo paese fu segnato da un intreccio di grandi promesse derivanti dal suo nuovo stato civile, ma anche da amari rimpianti per la fine di un sogno: groviglio di sentimenti che mai ebbe modo di sciogliere, né in incontri con gli amici, né nella scrittura che, anzi, subì un vero e proprio colpo mortale.

Per oltre trent’anni a far compagnia a Saturnino sono pochi amici e i suoi amati ciocchi d’ulivo, materia viva questa che sembra quasi non conoscere morte, e con la quale Saturnino dialoga modulandola non secondo i desideri dei committenti, ma i suggerimenti della stessa che solo lui, nei silenzi del loro intimo rapporto, sa ascoltare. Il tornio si prende così lo spazio della penna, ma la mano è tesa come sempre a “cogliere i fiori che nascono sul sentiero dell’infinito”.

Si fa a gara per poter avere una sua opera. La pressa è tanta, a volte fastidiosa, si sfidano i lunghi tempi d’attesa, pur di poter esibire nella propria casa un pregevole manufatto di Saturnino.

L’anno 2000 appare in lui come una rinascita. Viene visitato nella sua bottega da Maurizio Morello del San Carlo di Napoli e Giovanni Giangrande, scrittore multimediale.

Incredibile. Gli viene offerto di recitare in un loro lavoro su poesie di Vittorio Bodini e Salvatore Toma.

Saturnino in questa nuova impresa si tuffa con tutto l’entusiasmo e l’ardore soffocato per tanti anni. “Sembra rinato, ringiovanito” diceva chi gli stava accanto.

A Napoli il successo fu strepitoso. In una testimonianza viene detto: “La sua figura, il suo modo di porgersi affascinavano di per sé e commuovevano il pubblico profondamente, ponendolo nella condizione di non distinguere più la poesia dall’attore che la recitava. Era egli stesso la poesia”.

Uguale successo raccolse anche quando lo spettacolo fu replicato nel Castello Svevo di Mesagne, il 4 marzo 2001, con in più la gioia di udire nel pubblico l’applauso di molti suoi compaesani.

Poi, in linea con quello che era stato il destino di tutto il suo percorso poetico esistenziale, anche in questa altra esperienza compare fulminea, bruciante la meteora della fine.

Mani vuote

sudate

aperte al vento

e un sogno consumato

prima di nascere.

Negli ultimi anni, nonostante i puntuali riconoscimenti tributategli, non riuscendo a darsi ragione di un filo continuamente interrotto, si apparta nel suo laboratorio quasi vinto e abbuiato da freddo e melanconico risentimento. Dal 24 marzo 2004 è chiuso l’arco della sua esistenza.

- anche in:

- poesia